一千张苍白面孔浮在上海儿童艺术剧场的黑暗里,幽蓝瞳仁反射着投影屏幕的光,当主持人走上舞台,漆黑中响起刻意压抑的粗重呼吸声,汗水蒸发着荷尔蒙的味道,窃窃私语如潮声起伏不定,“下一位演讲嘉宾是……陈楸帆!”当科幻作家的名字浮现于巨幕,掌声自深邃的穹顶涌来,一千个眉头舒展了,剧场如球床反应炉般急剧升温,无形的涡轮机叶片被亢奋的气旋推动,在凝固的空间中掀起灼热风暴。

他们已经等待太久。这是未来科技大会的会场,可他们是银河奖的观众。嘉宾们有关未来科技的演讲妙趣横生,但观众只报以礼貌的掌声,“大刘什么时候出来?”他们用手机交换着讯息,焦躁不安地等待着,“韩松老师也要演讲的吧,夏笳前面还有几个人?溜到前排去找江波签名,还是等大会结束了在门口堵截?”科幻作家的露面暂时缓解了这种饥渴,是的,他们千里迢迢来到上海是为了看大刘老王韩松江波陈楸帆夏笳飞氘宝树的,除此以外任何有趣或无趣的节目只是发泡填充物。

儿童艺术剧院的礼堂里究竟发生了什么事情?

银河奖庆典结束后没几天,一位姑娘在微博上找到我聊了几句,她本是个圈外人,与许多青年一样小时候看过几本《科幻世界》和《飞碟探索》,长大后自然而然丢下了;偶然的机会被朋友拉着到上海看银河奖,一夜之间重新变成了科幻迷。刚回到河南家里,她就申请成为星云网的兼职编辑,开始恶补科幻小说,因为忽然“觉得科幻是个超级棒的东西”了。

他们并非最铁杆的科幻迷。那天清晨我遇到了一位皮肤黝黑戴着厚厚眼镜的中年读者,他第一个来到剧场,能认出每一位知名或不知名的科幻作家,准确说出作家的每一篇作品,“第一次读到这篇小说的时候,我正在遥远的新疆库尔勒出差,放下书本推窗望去,猛然发现头顶的星空竟然如此壮丽辽阔。”他用一种纯真到令人心生负罪感的眼神望着你,说着这种纯净到不应该在口语中出现的句子。取得签名之后,他转向另一位作家;“您的作品也是我最喜欢的。那一期科幻世界发行时我在武汉出差,跑了好几个书报亭才买到,有幸读到了您的作品。是您的小说让我再次感觉到生命的美好。”——瞧,他无疑是个幸福的人。

而大螃蟹(至今不知道这位千里迢迢从黑龙江赶来全程参会、跟着作家们东奔西跑、用相机记录下很多珍贵瞬间的小姑娘的真实姓名)更是个令人羡慕的小科幻迷,她脸上随时挂满笑容,仿佛望向大刘后脑勺的每一眼都能令心中的花儿开放,她为任何一个不好笑的笑话而捧腹,每次跟作家合影的时候都脸红彤彤地眯起眼睛,由内而外流露着羞怯和幸福。我有次问她为什么总是笑着,她笑着说:“因为感到开心呀。”没人知道她抱着沉重的礼物在卧铺火车上等待天亮时,心情又会是怎样。

与他们相较,三位不太了解科幻的科幻迷才是普罗大众的代表。在聊完了相当有限的共同话题之后,他们开始吐槽未来科技大会,说那些科学技术主题演讲根本听不懂,为啥不让大刘或李淼老师上台,一口气讲一整天的三体物理学?我回答说大刘会上台讲话的,还有很多科幻作家都会上台讲话,晚上的颁奖典礼也值得一看;他们嘟囔说那还凑合,要不然坐在那儿净打盹了,还不如下午偷跑出去看看黄浦江呢。

最后我问:“觉得这次银河奖好玩吗?”

“好。”“不好。”“晚上才知道。”他们的回答并不一致。

“那明年还来参加吗?”

“来。”

未来科技大会的午休时间,我走出剧场抽烟,碰到三位观众,聊了会儿天。他们分别来自吉林、山东、北京,年龄是三十、二十、十几岁,有人住在快捷旅馆,有人在外滩的豪华酒店开房,个头参差,口音各异,生活圈子大不相同。他们站在屋檐下啃着赛百味三明治,热烈讨论有关科幻的话题,如同熟识多年的老友;我找个话茬加入这个小小的组织,掐灭烟头,听他们谈论着《三体》、大刘与上海阴沉沉的天气。

“其实阿缺的文章写得很不错的。”我说。

“他写过什么?”他们用可乐送下嘴里的食物,嘟嘟囔囔地问。

“同机器人聊天、陪机器人睡觉什么的……”我说。

“哦,有点印象,可能看过吧。平时也不太注意作者。”他们点点头,又摇摇头。

没错,他们是相当狂热的科幻迷,买了昂贵的门票,坐十数个小时火车从北方赶来,每人手里都拎着纸袋,里面装着崭新的《三体》,准备晚上签售会时找大刘签名。十几岁的中学生说他购买了999元的豪华套票,想参加前一天晚上的闭门晚宴;结果在临行前一刻接到主办方电话通知:“先生您好,在审核购票人身份时发现先生您居然是未成年人,恐怕会给先生您造成某些不可预知的问题和不大正面的社会影响,所以请先生您退款退票,只参加第二天的未来科技大会吧……”

“不就一千块钱吗,谁还当回事儿啊!”中学生先生愤然道。

“你可以参加十一月的星云奖,就在你们北京,离着近,不折腾。”我安慰说。

“星云奖让买票和大刘一块儿吃饭吗?”中学生先生挑起眉毛。

“这个……要是搞众筹赞助的话,没准可以吧?”我迟疑着。

“赞助多少钱就能吃饭?”中学生先生把可乐罐丢进垃圾桶,拍拍手。

“去年是科幻届的诸位老师捐出稿费、无私赞助才办成的,几万块就是一笔大钱了。”我说。

“啊?我还寻思捐个100万差不多了呢。”中学生先生显然吃了一惊,“几万够干什么的,100万才够吧?”

“……钱肯定越多越好,要不你联系组委会看看?”我弱弱道。

他掏出电话来输入了些什么,大概想是找人聊聊100万的话题,瞧他脸上淡然的神态和干燥稳定的手指,我猜这位中学生先生并不是吹牛。无论结局如何,能想到帮科幻圈做点什么就是极好的事情吧,——没错,刚才说到住外滩豪华酒店的,就是他。

随着聊天深入,我尝试着问他们为何对科幻抱有如此充沛的热情,三位表情俱显茫然。他们其实没看过多少科幻作品,对现今的科幻作家知之甚少,都未曾订阅《科幻世界》杂志,年纪同我一样大的仁兄说小时候最爱看王晋康老师的小说,而高中生先生则偏爱何夕和宝树,他们最大的共性是对大刘与《三体》的深深喜爱。

只喜欢一位作家或一篇作品,这不是坏事。许多人爱上的不是科幻,而是爱上某种“爱上科幻”的美妙错觉。这是一个小圈子,隐秘的圈子,半封闭的圈子,一旦被领进门来、打开天窗,窥到圈子里光怪陆离的景象,自然就令人心生好奇,想要向内窥伺,进而陷得更深。作为国内科幻界的盛事,银河奖将国内最好的科幻作家聚集起来,展开圈子的无数个剖面,让距离核心或远或近的科幻迷都能看个透彻。当他们被吸引而来,聚集在一起,自然而然形成了一种共振力场,在生活中“科幻”只是种无伤大雅的隐秘癖好,可在银河奖剧场的穹庐之下,这个词成了暗号,成了密语,成了组织赐予的神秘纹身,发现同类,袒露秘密,得到释放,人们或许对日程失望,胸怀怨气,想要抱怨一番,可这熔炉里不知不觉间发生的化学变化只会让他们距科幻越来越近,而不是渐行渐远。

这是一场隐秘的聚会。中国科幻磕磕绊绊走过几十年,还远称不上盛世景象,使用某度搜索“银河奖”相关新闻,只能找到一条新华网发布的消息《2014未来科技大会暨银河奖颁奖典礼在上海举行》(还是韩松老师亲自熬夜编校的),得到网易、和讯等网媒的11次转载,受关注程度还比不上潮汕地区的一个“星河杯”学生作文书画比赛。

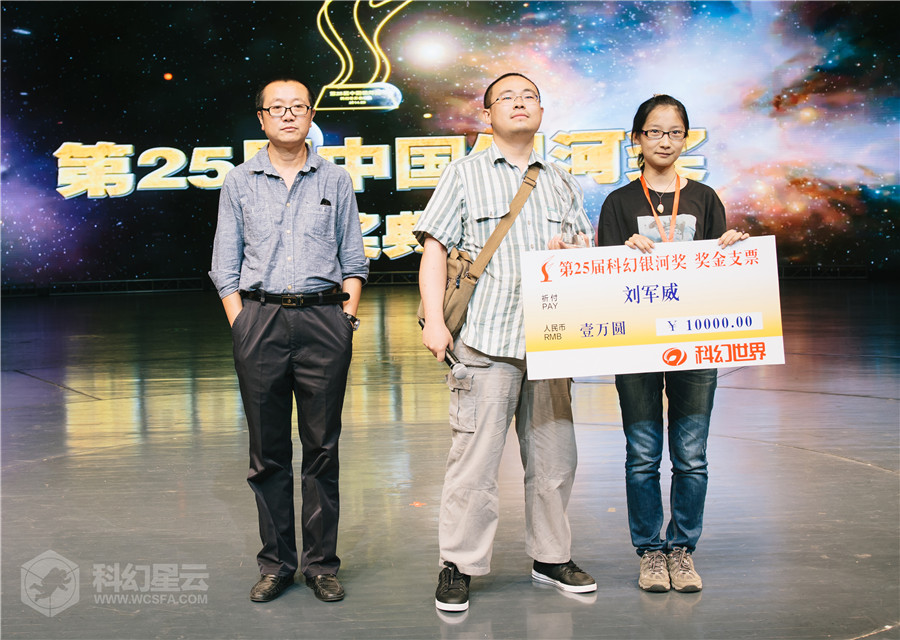

这是一场伟大的狂欢。全国的科幻作家、编辑、评论家与科幻迷完成了数十个省市到上海儿童艺术剧场的大迁徙,共同见证中国科幻前进的步伐。我看到白发苍苍的王晋康老师站在台上举起奖杯,他精神依旧矍铄,可确显苍老,去年还举起拳头发出战斗宣言,今年却只说感谢的话,仿佛戏剧散场时的盛装谢幕;我看到七八位作家的签受席前排着长长的队伍,时针指向晚上九点,楼顶的自助餐开始撤席,大刘却推开助手送来的糕点:“现在没时间吃东西,后面还排着很多人,得赶紧签完才行”;我看到韩松老师背着背包,以孤独的姿态悄悄隐入人群;我看到江畔那栋科幻作家永远买不起的豪宅亮起灯火,人们端着酒杯说着有关未来的豪言壮语,都那么遥远,又出奇美好。

这就是银河奖,一场不完美但值得我们永远铭记的狂欢。

对,我还见过你们圈外人难以置信的事,我见过韩松与恐龙殊死搏斗,光剑燃起熊熊火光。我见过柳文杨的名字,出现在2013年银河奖那幽暗的签名板上。然而所有的这些时刻都将消失在时间里,就像泪水消失在雨中一样。聚会结束的时刻到了。

然而明年,还会有一场更盛大的狂欢。

(星云网独家稿件,转载须注明出处 科幻星云网 www.wcsfa.com)

精华评论